Matthias Knorr

WELTREKORDLER

Anna Knorr

Weltmeisterin

Barschule München

Hier haben tausende von Schülern ihre eigenen Erfolgsgeschichten geschrieben.

Mehr als 20 Jahre, mehr als 5.000 Schüler

Es ist die unermüdliche Leidenschaft für Inspiration, die Liebe zur Kunst des Geschmacks, die tiefe Hingabe und die Vision der Gestaltung innovativer Barkonzepte, begleitet von der maßgeschneiderten Beratung, die in perfekter Harmonie verschmelzen. Hier haben tausende von Schülern ihre eigenen Erfolgsgeschichten geschrieben. - Cheers to 20 Years!

Barschule München: DIE berufsbildende Privatschule

Aus- und Fortbildung für Barkeeper. Die Barschule München im Osten der bayerischen Landeshauptstadt bildet seit mehr als 20 Jahren Fachkräfte für die Gastronomie und Hotellerie aus.

Vom Anfänger zum Meister an der Barschule München

6 Level, IHK-Zertifizierungen u.v.m. Unser modulares Kurssystem ermöglicht einen leichten Einstieg in die Gastronomie und zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten für Fach- und Führungspositionen.

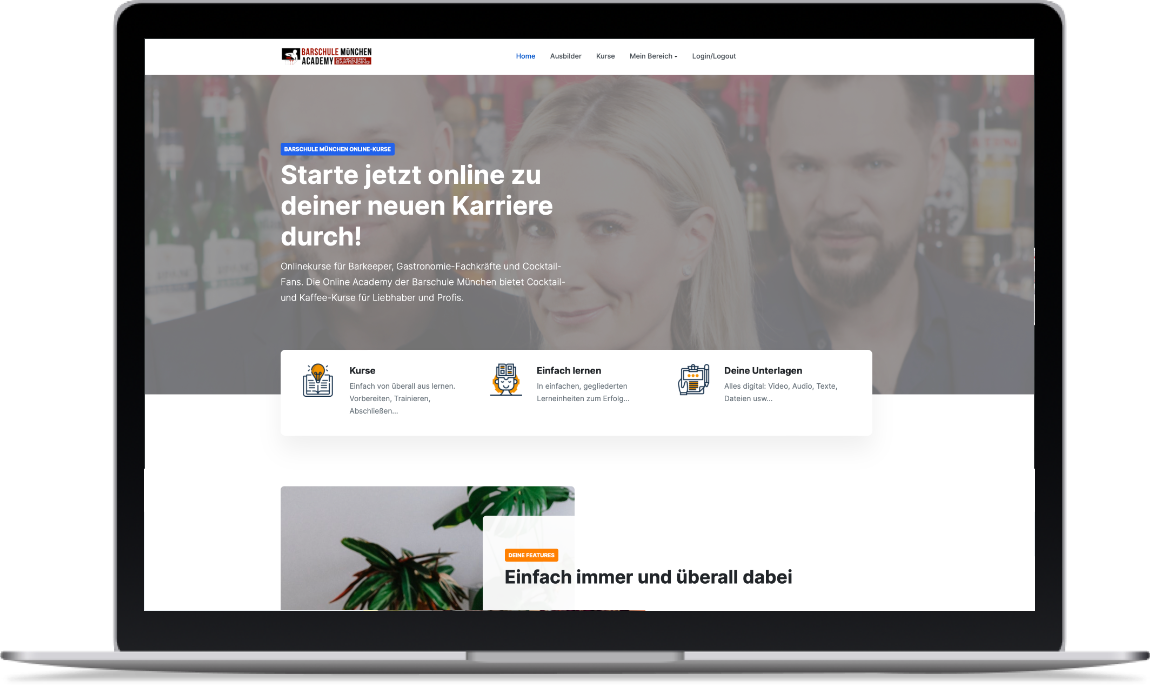

Die ONLINE ACADEMY der Barschule München

E-Learning für Barkeeper. Unsere Online Academy ergänzt unser Live Schulungsangebot mit digitalem Zusatzmaterial, professionellen Lehrvideos und neuen Qualifikationen.

Wenn deine Berufung zum Beruf werden soll

Unsere Berufskurse bringen Dich in 6 einzelnen Schritten vom

Basic Bartender bis zum Master of Modern Bartending.

Grundzüge, Basiswissen und Techniken, um erfolgreich Deine Karriere hinter einer Bar zu starten.

In 1 Woche zum professionellen Bartender: Inklusive Abschlussprüfung und Zeugnis.

Das Besondere macht hier den Unterschied.

Erlerne Fachkenntnisse und spezielle Fähigkeiten, um als Führungskraft eine Bar zu leiten.

In 1 Woche zum professionellen Bartender: Inklusive Abschlussprüfung und Zeugnis.

Werde zum Meister - der letzte Schritt auf dem Weg zum Meister.

Es geht um Deine Zukunft. Um nichts anderes.

Kombiniere Kurse, spare Zeit und Geld

Erlerne z.B. im kombinierten Bartender Berufskurs (Level 1 & 2) alle Grundzüge, Basiswissen und Techniken, um Deine Karriere an der Bar zu starten. Alles auf einmal.

Zu allen Kombikursen erhälts du zudem kostenlosen Zugang zu unserer ONLINE ACADEMY - deinem E-Learning-Portal.

Kombikurs Level 1 & 2

Lass dich in 7 Tagen zum professionellen Barkeeper ausbilden!

Kombikurs Level 3 & 4

Die Level 3 und 4 sind Bestandteil der Qualifikationen zum IHK Barmeister.

Kombikurs Level 5 & 6

"Guest- & Teammanager" & "Master of Modern Bartending".

Die erfolgreiche Teilnahme wird natürlich stets mit dem jeweiligen Zertifikat ausgezeichnet.

SEI SCHLAU

SPARE GELD

SEI EFFEKTIV

SPARE ZEIT

Wenn du es allen mal zeigen willst, wie es geht!

Vertiefe Dein Wissen über Gin & Tonic, Rum & Cachaca, Whisky - Scotch & Irish, Cognac, Champagner oder Wein. In der Verkostung lernst du altetablierte oder auch neue und lohnenswerte Sorten kennen.

Wir nennen das "MASTERCLASSES". Damit kannst du deine Gäste auch zuhause "vom Hocker" hauen. Jetzt einfach mal "Reinschnuppern"!

Das Gin & Tonic Premium Tasting beschreitet den langen Weg vom Genever zum Gin Hype und hilft beim Erkunden der endlosen Tonic-Kombinationsmöglichkeiten.

Das Rum & Cachaça Premium Tasting entführt dich in die warmen Gefilden der beliebten Rohrzucker-Destillate und ihrer umkämpften Geschichte.

Das Premium Tasting Whisk(e)y entführt in die rauhen Breitengrade des urgälischen “Wasser des Lebens” und seine Verbreitung auf der ganzen Welt.

Das Cognac Premium Tasting blickt zurück, als aus Wein ein Brand wurde und beleuchtet ausführlich die Erfolgsgeschichte einer der exklusivsten Spirituosen.

Wir schreiten von den Spuren der Römer, die karge Landschaften in einzigartige Weinbaugebiete erwachsen ließen, bis in die noble Neuzeit der Schaumweine.

Das Bier Premium Tasting widmet sich einen Nachmittag lang dem gebrauten Gold: In Theorie und Praxis. Mit umfangreichen Tastings.

Shaken, Rühren, Mixen…. Wer schon immer einen Einblick in die faszinierende Welt der Cocktails gewinnen wollte, ist bei diesem Crashkurs für Hobby Barkeeper und zukünftige Barmixer genau richtig.

Schnupperkurse - Das Premium Tasting

Masterclass - ein Abend im Zeichen deiner Lieblings-Spirituose. Auch Champagner, Wein und Bier.

Geballtes Spirituosenwissen

Vertiefe dein Wissen über Gin & Tonic, Rum & Cachaca, Whisky - Scotch & Irish, Cognac, Champagner oder Wein. In der Verkostung lernst du altetablierte oder auch neue und lohnenswerte Sorten kennen.

Für Liebhaber und Gastro

Alle Premium Tastings finden an einem Tag oder Abend statt und sind ebenso für Bar-Profis, wie auch für Hobbymixer und Spirituosen-Liebhaber geeignet. Sie können auch als Gutschein gebucht und zum nächsten Anlass verschenkt werden.

Mit Teilnahme-Urkunde

Natürlich gibt es am Ende jedes Premium Tastings eine Teilnahme-Urkunde der Barschule München. Die machen sich im Lebenslauf eines Bar-Profis ebenso gut, wie gerahmt an der heimatlichen Hobby-Bar.

Zack, die Bohne!

Für Kaffee-Liebhaber, Office-Mitarbeiter und Gastronomen , die sich für die Zubereitung von wirklich gutem Kaffee interessieren. Theorie, Tastings und Training an der Siebträger Kaffeemaschine.

Umfangreiches Hintergrundwissen rund ums Thema Kaffee. Detaillierte Erklärungen vom Alltag eines Barista inkl. aller Arbeitsschritte und Handgriffe. Schulungsvideos zur Herstellung aller relevanten Kaffee-Getränke. Crashkurs Latte-Art.

Ein intensiver Abend für Kaffee-Liebhaber, Office-Mitarbeiter und Gastronomen, die sich für die Zubereitung von wirklich gutem Kaffee interessieren. Theorie, Tastings und Training an der Siebträger-Kaffeemaschine.

Der Barista Intensivkurs: Digitaler Lehrplan (Online Academy) mit Kaffee-Hintergrundwissen, Schulungsvideos u.v.m. sowie 4 praxislastige Tage Live-Schulung: vor allem Kaffee-Tastings und Training an der Siebträgermaschine.

Die ganze Welt des Kaffees

Ein professioneller Barista: In Gastronomie & Hotellerie unverzichtbar

Der professionelle Barista

Digitaler Lehrplan (Online Academy) mit Kaffee-Hintergrundwissen, Schulungsvideos u.v.m. sowie 4 praxislastige Tage Live-Schulung: vor allem Kaffee-Tastings und Training an der Siebträgermaschine.

World of Coffee

Ein intensiver Abend für Kaffee-Liebhaber, Office-Mitarbeiter und Gastronomen , die sich für die Zubereitung von wirklich gutem Kaffee interessieren. Theorie, Tastings und Training an der Siebträger-Kaffeemaschine.

Onlinekurs "Professional Barista"

Umfangreiches Hintergrundwissen rund ums Thema Kaffee. Detaillierte Erklärungen vom Alltag eines Barista inkl. aller Arbeitsschritte und Handgriffe. Schulungsvideos zur Herstellung aller relevanten Kaffee-Getränke.

ONLINE ACADEMY

Unsere ONLINE KURSE bringen Dich zur Vorbereitung der Berufskurse in Laune oder in den ONLINE ONLY Kursen auch gleich zum Zertifikat.

Dieser digitale Barkeeper Grundkurs hilft dir, deine Gäste mit guten Cocktails zu begeistern. ONLINE.

Umfangreiches Hintergrundwissen. Detaillierte Erklärungen vom Alltag eines Barista. Crashkurs Latte-Art. ONLINE.

Umfangreiches Hintergrundwissen. Detaillierte Erklärungen vom Alltag eines Barista. Crashkurs Latte-Art. ONLINE.

Begeistere deine Gäste mit gelungnenen Cocktails. Wichtiges Grundwissen und zahlreiche Schulungsvideos. ONLINE.

Grundzüge, Basiswissen und Techniken, um erfolgreich Deine Karriere hinter einer Bar zu starten. ONLINE BEGLEITKURS.

Vorbereitung zum professionellen Bartender: Inklusive Abschlussprüfung und Zeugnis. ONLINE BEGLEITKURS.

Das Besondere macht hier den Unterschied. Bereite dich auf deinen Live-Kurs vor. ONLINE BEGLEITKURS.

Es geht auch online. Von überall.

Wann immer

du Zeit

hast

E-LEARNING

Unsere ONLINE ACADEMY ist DEIN E-Learning-Portal. Bereite dich auf Live-Kurse vor oder absolviere reine online-Kurse mit abschliesendem Zertifikat.

ONLINE-ONLY (zu jeweils € 125):

BEGLEITKURSE (kostenlos):

Die Begleitkurse in unserer ONLINE ACADEMY stehen dir bei der Buchung eines Berufskurses kostenlos zur Verfügung.

SEI SCHLAU

LERNE ONLINE

SEI EFFEKTIV

LERNE JEDERZEIT